前回は体を維持するために必要とされる栄養素についてざっくりとまとめてみました。

今回は、それぞれの栄養素をどのくらい摂取したいいのかについてまとめてみました。

ご自分やご家族の栄養摂取状況の確認などにご活用いただけると幸いです。

前回記事はこちら

食事摂取基準とは?

食事摂取基準とは、

- 各栄養素を1日にどれくらいとればいいか

- 逆に1日にとっていい上限量はどれくらいか

等について厚生労働省が5年毎の出している情報です。

栄養素によっては健常者のみが対象ではなく、病気に予防などを目的にしているものもあります。

定められている摂取基準項目は5つに分かれています。

- 推定平均必要量

- 推奨量

- 目安量

- 耐容上限量

- 目標量

次にこの5つがどんな意味を持っているのかをまとめていこうと思います。

推定平均必要量

推定平均必要量は、1人の人間において不足する確率が50%であることを示します。

また、集団においては半分の人が不足すると推定される摂取量であるとされています。

推定平均必要量の算出が1~3の方法によって不足により生じる問題の大きさが違ってきます。

- 集団の半数に欠乏等の症状が出てくる摂取量を推定平均必要量とした方法

- 集団の半数が体の中で一定量を維持できる摂取量を推定平均必要量とした方法

- 集団の半数が体の中で十分な量を維持できる摂取量を推定平均必要量とした方法

「1」は、推定平均必要量より摂取量が少ないとすぐに不足による不調が出てくる可能性がとても高いということです。

逆に、「2」と「3」は、推定平均必要量より摂取量が少なくてもある程度の量は体の中で維持できるということになります。

そのため、不足による問題の大きさは「1」が一番大きく、「3」が一番小さいとされています。

それぞれの栄養素でどの方法が用いられているかは、各栄養素の項目でご紹介させていただきます。

推奨量

推奨量は、この値を摂取していれば不足による体の不調はほとんどない、ということを表しています。

目安量

目安量は、科学的根拠(エビデンス)が十分でなく、推定平均必要量を算定できない場合に設定される指標です。

目安量以上を摂取していれば、不足による体の不調はほとんどないとされています。

推奨量とよく似ていますが、目安量未満の摂取量の時に、不足しているかどうか等を示すことができず、あくまでも「目安」として用いられるもののようです。

耐容上限量

耐容上限量は、これ以上摂取すると、体の調子が悪くなってしまう可能性が「0」ではなくなる量のことです。

特定のサプリメント等を過剰に摂取すること等なければ、普通の食事をしている分には上限量を超えて摂取することはほとんどないとされています。

この値を設定している根拠は、数少ない事故事例であること多いそうです。

そのため、科学的根拠に乏しく、「できるだけこんな取らないほうがいいよ」というような指標のようです。

基本的には、健康の増進等の指標とはまた捉え方が違うため注意が必要になりそうです。

目標量

目標量は、生活習慣病予防を目的とした摂取量のことです。

生活習慣病と食事、栄養についてのお話が気になる方はこちらをご覧ください💡

「生活習慣病とは?現役薬剤師が伝えたい食事、栄養の話」※記事作成中

なお、生活習慣病の発症には、食事以外、運動状況やアルコールの摂取状況等も関わってくるため、目標量のみを厳しく守るだけでは十分ではありませんので注意が必要です。

また、生活習慣病は、長い年月をかけて発症します。

そのため、目標量の管理期間も生涯を見据えた長い管理が重要とされています。

各栄養素の食事摂取基準について

それでは、さっそく各栄養素の推定平均必要量や推奨量、目標量等についてまとめていきたいと思います。

なお、それぞれの栄養素について、推奨平均必要量及び推奨量の算出方法番号についても記載していきますので、ご参考にしていただけると幸いです。

※算出方法による違いについては、本記事の推定平均必要量に関する項目をご参照ください。

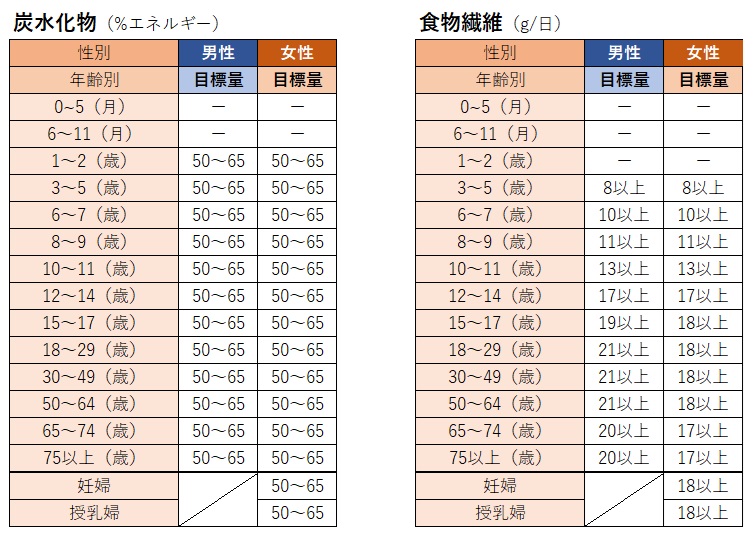

エネルギー(炭水化物、糖質)、食物繊維

※炭水化物にはアルコールも含みます。

脂質

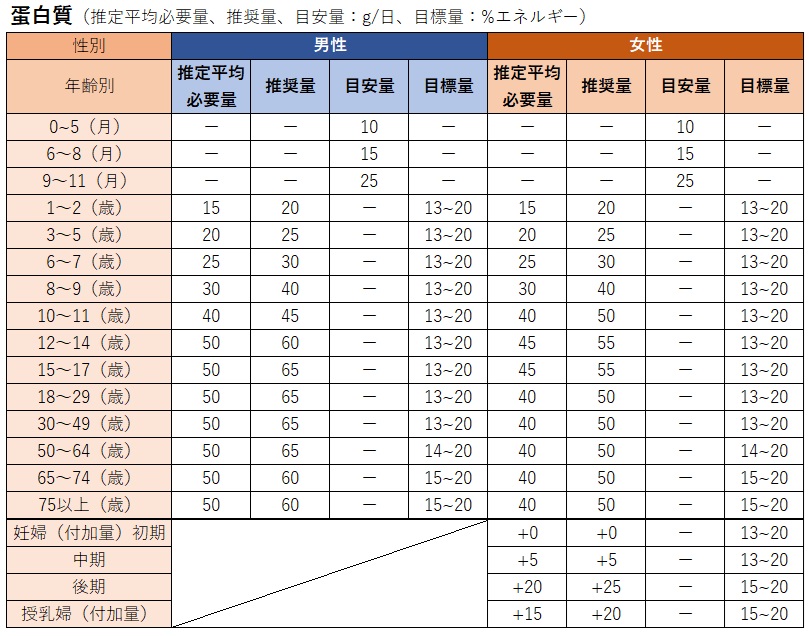

蛋白質

算出方法:2

ビタミン類

ビタミンにはそれぞれ脂溶性と水溶性に分類されております。

それぞれに分けてご紹介させていただきます。

脂溶性ビタミン

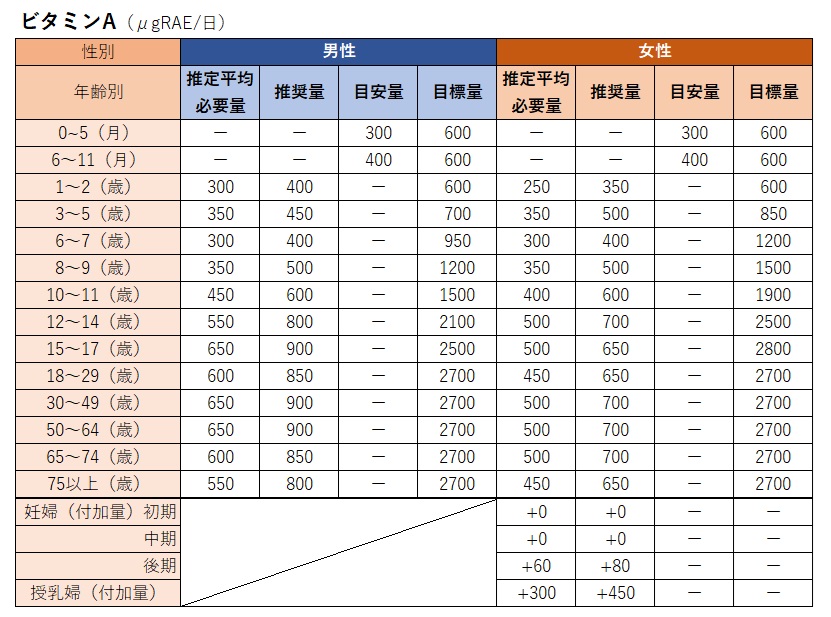

ビタミンA

μgRAE:レチノール活性等量=レチノール(㎍)+βカロテン(㎍)1/12+αカロテン(㎍)1/24+βクリプトキサンチン(㎍)1/24+その他のプロビタミンAカロテノイド(㎍)1/24

推定必要量、推奨量:プロビタミンAカロテノイドを含みます。

目安量、目標量:プロビタミンAカロテノイドを含みません。

ビタミンD、E、K

※VD:日光照射による産生を考慮することが推奨されます。

※VE:αトコフェロール以外のVEは含んでいません。

水溶性ビタミン

ビタミンB1、B2

ナイアシン

※ナイアシン当量(NE)=ナイアシン+1/60トリプトファン、身体活動レベルⅡの推定エネルギー量を用いて算出されています。

※ナイアシンの耐容上限量はニコチンアミドの重量(mg/日),()内はニコチン酸の重量です。。

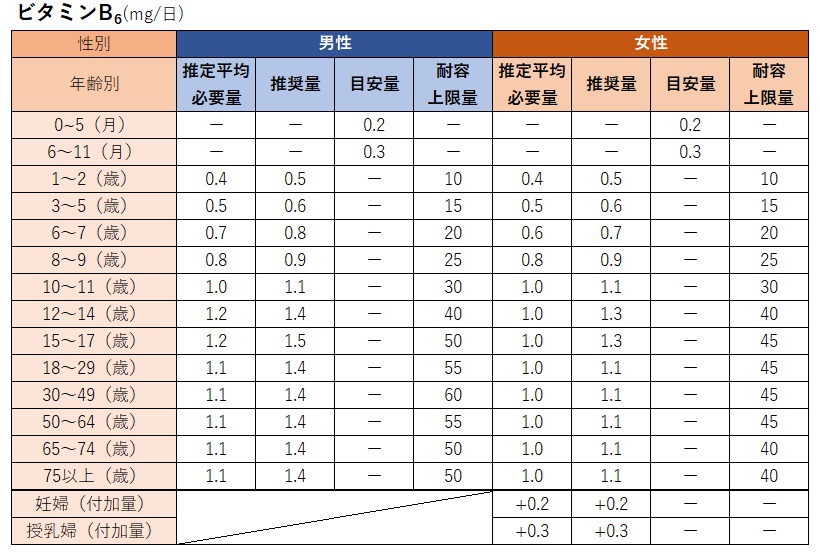

ビタミンB6

※VB6の量は、タンパク質の推奨量を用いて算出、耐容上限量はピリドキシン(分子量:169.2)の重量として示されております。

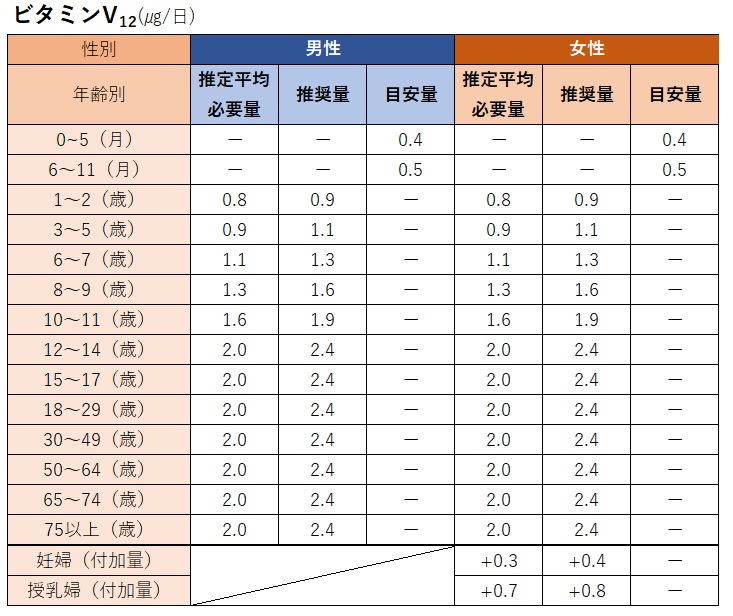

ビタミンB12

※VB12:シアノコバラミン(分子量:1355.37)の重量として示されております。

葉酸

※葉酸:プテロイルモノグルタミン酸(分子量:441.4)の重量として示した。耐容上限量は通常の食品以外の食品に含まれる葉酸に適用されています。

※妊娠計画中、妊娠初期等の女性は胎児の神経管閉鎖障害のリスク低減のため通常の食品以外の食品に含まれる葉酸を400㎍/日摂取が望まれる。付加量は妊娠中期、後期のみ設定されています。

パントテン酸、ビオチン、ビタミンC

※VC:L-アスコルビン酸(分子量:176.12)の重量で示した。必要量は壊血病予防ではなく、心臓血管系の疾病予防効果及び抗酸化作用の観点から算出されています。

※+がついているのは付加量です。

無機質(ミネラル)

無機質は主に多量に必要なものと微量な摂取量でいいものに分かれております。

多量ミネラル

ナトリウム(Na)、カリウム(K)

※高血圧及び慢性腎臓病の重症化予防のための食塩相当量の量は、男女とも6.0g/日未満とされております。

カルシウム(Ca)

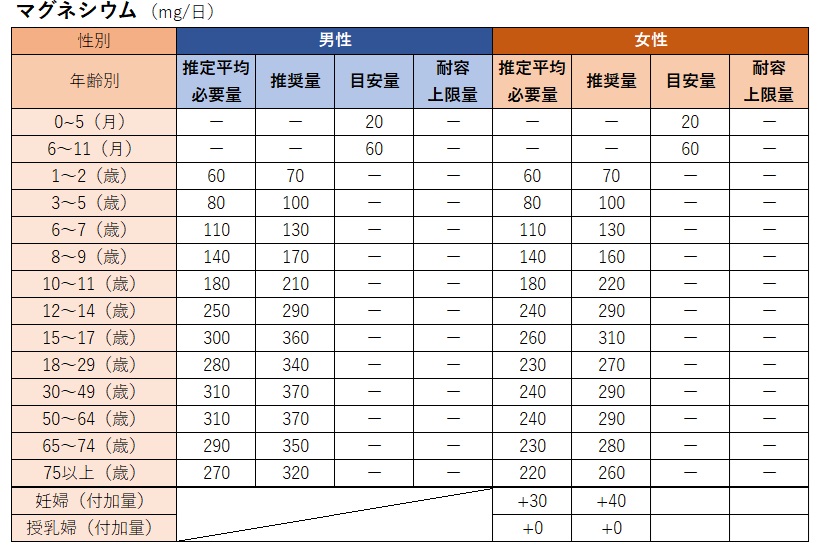

マグネシウム(Mg)

※Mgの耐容上限量:通常の食品以外からの摂取量の耐容上限量は成人が350mg/日、s表にが5mg/kg/日をした。それ以外の通常の食品からの摂取の場合は上限値は設定されておりません。

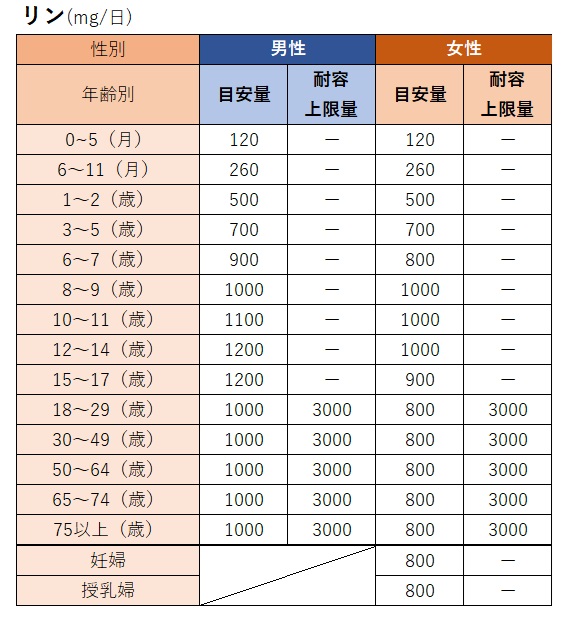

リン(P)

微量ミネラル

鉄(Fe)

亜鉛(Zn)

銅(Cu)

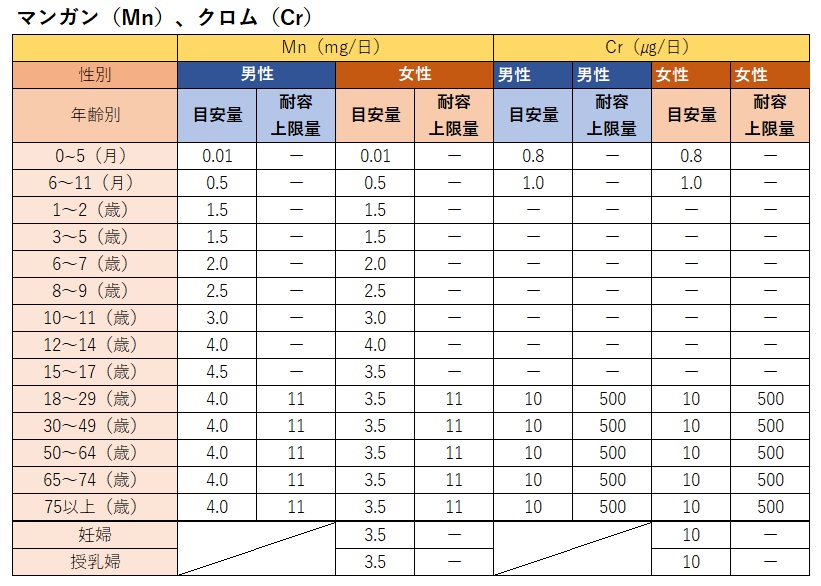

マンガン(Mn)、クロム(Cr)

ヨウ素(I)

※妊婦及び授乳婦の耐容上限量は2000㎍/日とされております。

セレン(Se)

モリブデン(Mo)

まとめ

今回は主要な栄養素の摂取基準についてまとめてみました。

栄養素の摂取基準に関する項目は

- 推定平均必要量

- 推奨量

- 目安量

- 耐容上限量

- 目標量

の5つに分かれており、それぞれ設定となる根拠の強さ等が変わってくることを紹介しました。

各栄養素の年代別の摂取量に関する情報は、栄養素ごとの各項目をご覧いただければと思います。

次回以降は、各栄養素の細かい働き等についてまとめていってみようかと思います💡

コメント